易图讲座 第50讲 清代的易图——梁锡玙的《易学启蒙补》

第50讲 清代的易图——梁锡玙的《易学启蒙补》

梁锡玙,字确轩,山西介休人。雍正二年(1724)举人,乾隆十五年(1750)以荐举经学,受国子监司业,十七年直上书房,累迁少詹事。易学著作有《易经揆一》十四卷附《易学启蒙补》二卷。

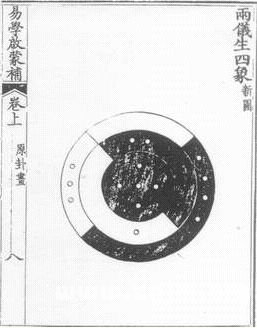

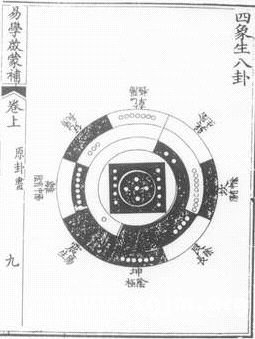

《易经揆一》及所附《易学启蒙》是乾隆十六年(1751)梁锡玙应经学之选进呈御览之书。其叙增补朱熹《易学启蒙》之旨曰:“观取画卦非一,而则图为尤著,……邵子传自希夷而朱子表章之,乃或疑而未信,或改易图书。夫河出图、洛出书,系辞言之,何疑之有?”又谓“先后天为卦之关键”。《易学启蒙补》卷一,“本图书第一”列圆形《河图》(“邵子曰:圆者河图之数。《启蒙》河图方,今遵邵子之意更定为圆”)、方形《洛书》(“邵子曰:方者洛书之文”)。“原卦画第二”列《易有太极》(一○之图)、《是生两仪》、《两仪生四象》、《四象生八卦》,又有“圆图之八荡为十六”、“圆图之十六荡为三十二”、“圆图之三十二荡为六十四”之图。此皆为更定朱熹“六横图”为圆图之图。又有“附互体”之图(采吴澄《易纂言外翼》之圆图)。“增阐卦蕴第三”,列“先天八卦”、“后天八卦”、“先天变后天”、“序卦”、“杂卦”诸图。“增立易教第四”,摘《系辞》之文九节而论之,如谓“仰观俯察”一节为“此言作易之由也”。“明蓍策第五”列“大衍之数图”及揲蓍诸图。“考变占第六”述“七占”之法,仅取朱熹三十二图之一,而又变画之。卷下,“河图序义”、“洛书序义”、“连山遗义”、“归藏遗义”。曰:“天不爱道,图书并出,圣人有作,三易垂文,尚矣。禹则书序畴,箕子衍之,而先儒阐其义几备。第书数与图数,其所以异同之故犹未明也。至连山、归藏,其书既轶,元儒朱元升作三易备遗,其约八卦为六,非周易要义。况易历四圣,何容赘乎?连山乃用先天卦,而艮居西北,与首艮建寅之义无与。归藏以六甲配卦而纳音出焉,为律吕之始,其理粹然至正,其数不假安排,洵足备归藏之遗。但朱氏所论,虽大醇而未免下疵也。图书同源而异流,三易异用而同归。归藏以纳音而得,连山亦可以纳甲而求,而周易之先后甲庚,其可见之绪也。”其序河洛图书之大旨,谓“河出图,羲、文因而作易”、“洛出书,禹、箕因而作范”,“连山遗义”曰:“连山者,神农本后天圆图而作,夏后氏因以建寅也”,“归藏遗义”曰:“归藏者,黄帝本先天方图而作,商人因以建丑也”、“归藏卦本先天,而干枝纳音必用后天”。此等之论皆穿凿不根,人谓其“实不啻狗尾续貂”,可谓中的。

朱熹因见“其涉于象数者,又皆牵合附会”而著《易学启蒙》之“小书”,而欲使初学“毋疑于其说”。此后,胡方平、胡一桂、韩邦奇等,皆著书以发明之,或为之“通释”,或为之“翼传”,或为之“意见”,然皆不敢于《易学启蒙》正文有所增补与点窜。至清梁锡玙则不正视康熙时《御纂周易折中》中已照录《易学启蒙》全文之事实,而以所谓《易学启蒙补》之书进呈乾隆皇帝御览。元、明、清三代均以朱熹之易学著作立于学官,无一定学识者岂敢以点窜补苴朱熹《易学启蒙》之书上进朝廷?今观梁氏是书增补内容实不见其有过人之学识,然其仍不汗颜而将是书上进之,则其“胆量”令人为之“钦佩”。想来是书不得著录入《四库全书》甚至于不采入存目,其原因盖在于此。

在易图学发展史上,梁锡玙《易学启蒙补》将延续五百多年之朱熹“六横图”改画作六圆图,可谓是一创造。又本邵雍《观物外篇》“盖圆者河图之数,方者洛书之文,故羲、文因之而造易,禹、箕叙之而作范也”之说,而改十数《河图》为圆形,则可见其拉邵雍大旗欲以动摇朱熹权威地位之心。此种状况,当与当时之学术趋势有关。前有毛奇龄著《河图洛书原舛篇》、胡渭著《易图明辨》,皆从根本上否定了朱熹河洛图书,而至梁锡玙则大胆点窜补苴朱熹《易学启蒙》,不但增其二篇,又补入“河图序义”、“洛书序义”、“连山遗义”、“归藏遗义”四篇,尽管所补内容多牵合附会(明显有悖于朱熹著《易学启蒙》之宗旨),然朱熹之《易学启蒙》又何尝不是“牵合附会”?梁氏不自揆其陋,而敢斗胆补苴立于学官之《易学启蒙》,则亦足见时至清乾隆朝,朱熹易学之权威地位有所动摇。(虽研习易学当象数与义理兼顾,然所谓之黑白点“河出图,洛出书”实不可取。朱熹易置刘牧图书而采入《易学启蒙》,其牵合附会之处亦自可见。)

- 易图讲座 第66讲 结束语

- 易图讲座 第65讲 清代学者对易图的反对意见——张惠言的意见

- 易图讲座 第64讲 清代学者对易图的反对意见——胡渭的反对意见

- 易图讲座 第63讲 清代学者对易图的反对意见—黄宗炎的反对意见

- 易图讲座 第62讲 清代学者对易图的反对意见——黄宗羲的反对意见

- 易图讲座 第61讲 清代学者对易图的反对意见——王夫之的反对意见

- 易图讲座 第60讲 清代其它易学著作中的易图

- 易图讲座 第59讲 清代其它易学著作中的易图

- 易图讲座 第58讲 清代的易图——吴翊寅的《周易消息升降爻例》

- 易图讲座 第57讲 清代的易图——沈映钤的《易卦变图说》

- 易图讲座 第56讲 清代的易图——冯道立的《周易三极图贯》

- 易图讲座 第55讲 清代的易图——胡祥麟的《虞氏易消息图说》

- 易图讲座 第54讲 清代的易图——胡秉虔的《卦本图考》

- 易图讲座 第53讲 清代的易图——焦循的《易图略》

- 易图讲座 第52讲 清代的易图——辛绍业的《易图存是》

- 易图讲座 第51讲 清代的易图——崔述的《易卦图说》

- 易图讲座 第50讲 清代的易图——梁锡玙的《易学启蒙补》

- 易图讲座 第49讲 清代的易图——江永的《河洛精蕴》

- 易图讲座 第48讲 清代的易图——赵继序的《周易图书质疑》

- 易图讲座 第47讲 清代的易图:杨方达的《易学图说会通》和《易学图说续闻》

- 易图讲座 第46讲 清代的易图——德沛的《易图解》

- 易图讲座 第45讲 清代的易图:李光地《启蒙附论》和《序卦杂卦明义》中的易图

- 易图讲座 第44讲 清代的易图——张伯行《周子全书》中的《周子太极图》

- 易图讲座 第43讲 清代的易图——毛奇龄《推易始末》中的卦变图

- 易图讲座 第42讲 清代的易图——胡世安《大易则通》中的易图

- 易图讲座 第41讲 清代易图学概述

- 易图讲座 第40讲 明代其他著作中的的易图

- 易图讲座 第39讲 明代其他易学著作中的的易图

- 易图讲座 第38讲 明代的易图:来集之的《易图亲见》

- 易图讲座 第37讲 明代的易图:董守谕的《卦变考略》

- 易图讲座 第36讲 明代的易图:方以智的《图像几表》

- 易图讲座 第35讲 明代的易图:倪元璐《儿易外仪》诸图

- 易图讲座 第34讲 明代的易图:黄道周的《易象正》诸图

- 易图讲座 第33讲 明代的易图:来知德的《易经集注》杂说诸图

- 易图讲座 第32讲 明代的易图:钱一本的《像抄》

- 易图讲座 第31讲 明代的易图——田艺衡的《易图》

- 易图讲座 第30讲 明代的易图——章潢的《图书编》

- 易图讲座 第29讲 明代的易图——季本的《易学四同别录》

- 易图讲座 第28讲 明代的易图——韩邦奇的《易学启蒙意见》

- 易图讲座 第27讲 明代的易图——刘定之的《易经图释》

- 易图讲座 第26讲 明代的易图——朱升的《周易旁注前图》

- 易图讲座 第25讲 明代的易图——曹端的《太极图说述解》

- 易图讲座 第24讲 元代的易图——《天地自然河图》

- 易图讲座 第23讲 元代的易图——陈应润的《易有太极图》

- 易图讲座 第22讲 元代的易图——李简的《先天则河图》

- 易图讲座 第21讲 元代的易图——王申子释《周子太极图》之图

- 易图讲座 第20讲 元代的易图——俞琰的《先天图》

- 易图讲座 第19讲 元代的易图——雷思齐的《河图》

- 易图讲座 第18讲 元代的易图——胡一桂的《文王十二月卦气图》

- 易图讲座 第17讲 元代的易图——吴澄的“河图”与“洛书”

- 易图讲座 第16讲 宋代易图与“宋明理学”

- 易图讲座 第15讲 宋代的易图——朱熹黑白块二横图之謬及对后世的影响

- 易图讲座 第14讲 宋代的易图——朱熹的黑白块横图

- 易图讲座 第13讲 宋代的易图——朱熹改造的《周子太极图》

- 易图讲座 第12讲 宋代的易图——朱熹的《河图》、《洛书》

- 易图讲座 第11讲 宋代的易图:杨甲的《六经图·大易象数钩深图》

- 易图讲座 第10讲 宋代的易图:周敦实的太极图

- 易图讲座 第09讲 宋代的易图:邵雍的《先天图》

- 易图讲座 第08讲 宋代的易图:《易数钩隐图遗论九事》

- 易图讲座 第07讲 宋代的易图:《易数钩隐图》

- 易图讲座 第06讲 宋代的易图:从《道藏·周易图》中的两幅图说起

- 易图讲座 第05讲 京房的“八宫卦次图”

- 易图讲座 第04讲 汉代的“九宫算”图与“五行生成数”图

- 易图讲座 第03讲 汉代“十二月卦图”及其演变

- 易图讲座 第02讲 汉代的卦气易图

- 易图讲座 第01讲 易经和易传本图